一人暮らしは寂しい? 生きがいと認知症予防になる活動を

高齢者問題

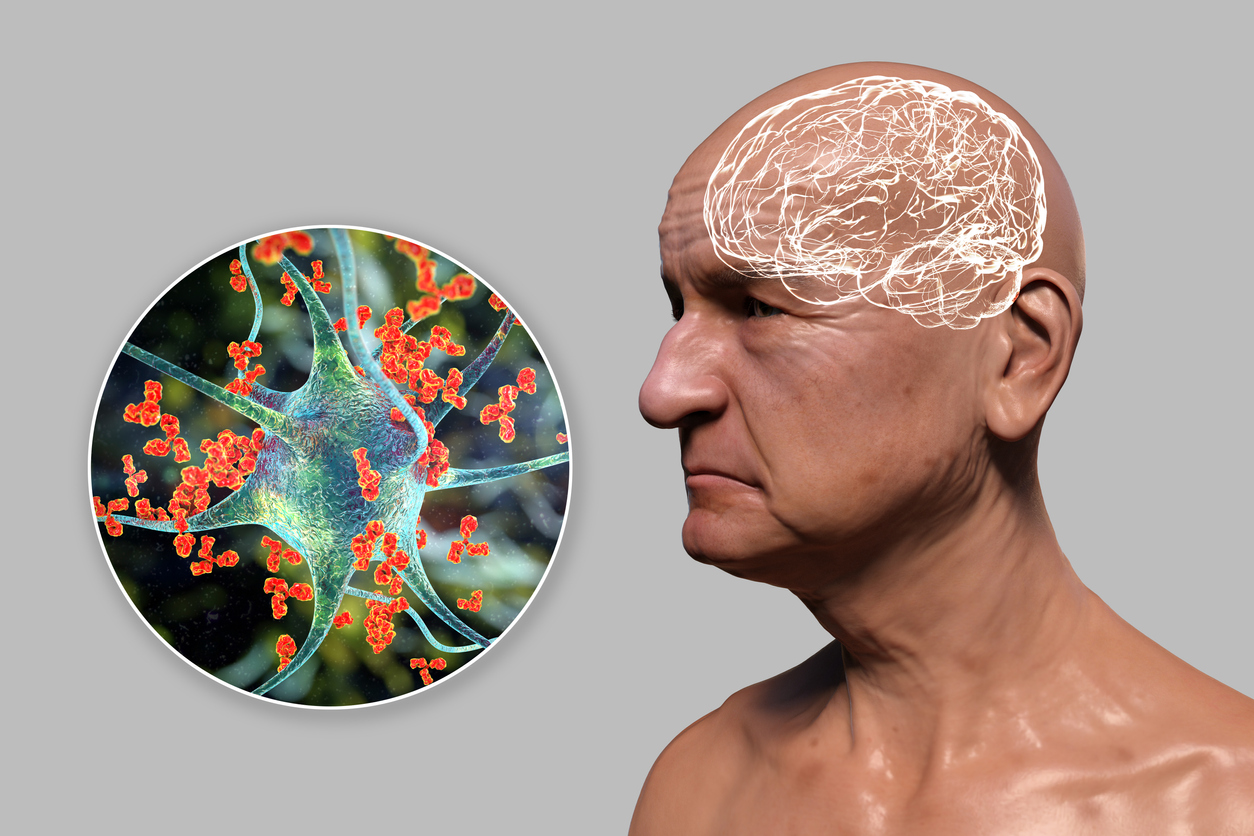

一人暮らしで寂しいと認知症になりやすい?

超高齢社会となったわが国では、東京都健康長寿医療センター研究所によると、2025年の時点で65歳以上の高齢者のうち、男性の約17%、女性の約23%が一人暮らしと推計されており、この傾向は今後も続くとみられています。

こうした高齢者の中には若い頃から一人暮らしを続けているケースもあれば、配偶者との離別や子供の独立などでやむを得ず一人で暮らしているケースもあると思います。寂しいと感じながら、暮らしている方も多いかもしれません。

加えて、認知症高齢者の人口も増加傾向にあり、2025年の段階で、85歳以上の男性の7%、女性の14%が認知症一人暮らし高齢者になると予測されています。このように認知症は大きな社会問題といえますが、孤独な人ほど認知症のリスクが高まることをご存知でしょうか?

ある調査によると、同居人以外との交流が月1回以上週1回以下の高齢者の認知症や要介護状態になるリスクは、毎日交流をしている人の約1.4倍になることがわかりました。また、親せきや友人と行き来することがない、社交的でないといった社会から孤立するような行動がアルツハイマー型認知症の危険因子になるともいわれています。

老人ボケになりやすい? 一人暮らしの高齢者の課題とは

高齢者の一人暮らしにはさまざまな課題があります。一人暮らしの期間が長くなるほど、認知症、いわゆる「老人ボケ」になる可能性が高くなるといわれています。人との交流が減ると精神的なストレスが増加する一方で、脳への刺激が減少し、認知機能が低下しやすくなるのです。

家族や友人との交流の機会がなかったり、地域コミュニティとの関わりがない状態を「社会的孤立」といいます。イギリスと中国の大学による共同研究では、社会的孤立の状況にある人は、そうでない人に比べて認知症になる可能性が26%高いことが明らかにされています。

また、一人暮らしの場合、認知症の早期発見が難しく、生活習慣が乱れやすくなることも課題です。認知症の症状は本人が気づきにくく、一人暮らしを続けていると自覚なく進行し、周囲も気づかないまま症状が悪化する可能性があります。人との交流が減ることで脳への刺激が乏しくなり、認知症がさらに進行する恐れがあります。

さらに、人との触れ合いが少ない上に趣味などの活動をやめてしまうと、孤独を感じる一方で生きがいを感じにくくなる状況が生じます。このような状態では、誰かに会うために身だしなみを整えることがなくなり、食事や入浴、家事への関心が薄れるため、生活意欲が低下していきます。意欲の低下は認知症の初期症状として疑われるケースがあり、そのまま放置すると症状が一気に進行することもあります。

このように孤独感と社会的孤立が認知症リスクを高めることが分かっているため、社会的なつながりを持ち、定期的に交流や活動を行うことが認知症予防に有効と考えられます。

孤独感を解消して、認知症予防にもなる活動とは?

一人暮らしの方が認知症を発症すると、認知機能や判断能力が損なわれるため、症状によっては、一人暮らしがむずかしくなります。単身のお年寄りが認知症にならずに元気に生活を続けるには、孤立させず「寂しい」暮らしにしないことが欠かせません。

とはいえ、一人暮らしでは、人と会話や交流をする機会が自然と少なくなります。そのため、積極的に人づきあいをすることが大切です。友人・知人とコミュニケーションをとる、コミュニティやボランティア活動に参加するといった社会的活動には、計画を立て行動することが必要になります。この一連の作業が脳への良い刺激となり、認知症予防につながるのです。

孤独を解消することが認知症予防にもなるので、一石二鳥といえますが、続けることが重要です。そのためには、活動する本人が楽しめることをしましょう。生きがいになるようなことができればベストです。

では、ここで、孤独感の解消と認知症予防両方の効果がある活動をご紹介します。

有酸素運動で認知症にならない脳をつくる

日ごろから運動している人はしていない人に比べて、認知症になるリスクが少ないことがわかっています。適度な運動は体を鍛えるのに有効ですが、特に有酸素運動は脳の活性化の効果もあります。

有酸素運動とは、負荷が軽く、ゆっくりとした動きで持続できる運動のこと。酸素を体内に多く取り込むことで、脳の神経細胞を元気にするのです。有酸素運動には、水泳やジョギング、ウォーキングなどがあります。

認知症予防としては、1時間程度の有酸素運動を週2〜3日継続するのがよいとされています。有酸素運動の中でも、特に手軽にできるウォーキングなら、1日30分を目安に週5日取り組みます。気の合う友人といっしょに、会話や季節の風景を楽しみながら行うのも良いですね。

いつも同じコースを歩くのではなく、ときどきはウォーキングのコースを変えてみるのも脳への刺激になります。

この他に、水泳やフィットネスなどの教室や地域のラジオ体操の会に参加するのもいいですし、多くの自治体が高齢者向けに健康やスポーツ関連の教室を行っています。地域のこうした情報については、役所に問い合わせましょう。

自治体も採用、カラオケで認知症予防

近年、認知症予防の方法の1つとして、カラオケが注目されています。

歌うこと自体が有酸素運動になり、メロディーに合わせて歌を歌うことにより認知機能のトレーニングになります。加えて、なつかしい曲を思い出して歌うことで記憶を刺激する効果も期待されています。

このようなことから、各地で、カラオケを取り入れた高齢者向けの介護・認知症予防の教室を行う自治体が増えているのです。

こうした自治体の教室は体操やボイストレーニングを組み合わせたり、参加者どうしが交流できるよう工夫されていることも。各地の教室は参加者に好評で、参加希望者も年々増えています。

定期的にみんなで集まってカラオケをするというのは単純に楽しいものです。

参加することを楽しみにしながら、出かける予定を立てることは脳に精神的にも良い刺激になるのはもちろん、生きがいにもなります。教室で知り合った仲間とカラオケサークルをつくって活動を継続するのもいいですね。

脳トレなどデジタルツールの活用も

一人暮らしの高齢者にとって、パソコンやスマートフォン、タブレットなどのデジタルツールの活用は、孤独感の軽減や認知症予防に効果的です。

これらのツールを使うことで、テレビ通話やSNSを通じた交流によって社会的なつながりを持つことができ、また、脳トレアプリやオンラインゲームを楽しむことが脳への刺激になります。

これらのデジタルツールは手軽に利用できるため、日常生活に取り入れやすく、楽しみながら認知機能を維持・向上させるのに役立ちます。高齢者がインターネットを通じて家族や友人とのコミュニケーションを図ることで、孤独感の解消にもつながるでしょう。

特にメールやテレビ電話を利用することで、離れて暮らす家族や遠方の友人とつながり続け、心理的な安心感を高めることができます。

また、最近ではデジタルゲームを楽しむ高齢者が増え、世代を問わず楽しめるゲームや高齢者向けの脳トレアプリが多く開発されています。さらに、自治体や民間企業が開催する高齢者向けのパソコンやスマホ教室も各地で開かれており、家族と相談しながら参加してみるのも良いでしょう。

こうした教室で学ぶことは人との交流の機会となり、生きがいづくりにもつながります。例えば、パソコンで書類を作成したり、スマホのカメラ機能を使って撮影した写真を家族と共有するなど、具体的な目標を持って取り組むことで、日常生活への意欲も高まるでしょう。

コンピューターやスマートフォンを活用した交流は、一人暮らしによる寂しさを解消し、脳を活性化させるとともに、認知症予防への効果も期待されています。将来的には、介護負担の軽減にもつながる可能性があります。

アニマルセラピーで孤独感の解消を

アニマルセラピーとは、動物との触れ合いを通じて心身の機能を向上させる療法であり、生活の質(QOL)の向上や精神的な安定を目的に、医療機関や介護施設などで活用されています。一人暮らしの高齢者が犬や猫などのペットと触れ合うことは、孤独感の軽減や精神的な安定に効果的であり、認知機能の維持にも役立つとされています。

単身の高齢者が新たにペットを飼うことは現実的には難しいものの、アクティビティとしてアニマルセラピーを定期的に実施しているデイサービスがあります。また、実施団体によっては、個人向けのサービスを提供している場合もあります。

さらに近年では、ペットロボットとの触れ合いでもアニマルセラピーと同様の効果があることが明らかになりつつあります。本物の動物とは異なり、お世話が不要で衛生面やアレルギーへの懸念がないことから、ペットロボットをセラピー目的で導入する介護施設が増えています。

個人宅においてもペットロボットを活用すれば、簡単にアニマルセラピーを体験できます。ペットロボットにはコミュニケーション機能や動物らしい動作に加え、見守りや防犯機能を備えたものもあり、一人暮らしの高齢者にとっておすすめです。

仲間がいれば、認知症予防の効果アップ

この他に、囲碁や将棋、チェスなども認知症予防の効果があるといわれています。これらは対戦相手がいるので、頭を使って駆け引きをしながら、必然とコミュニケーションをとることになります。碁会所などに通って、顔なじみをつくるのも良いでしょう。

また、東京都武蔵野市のコミュニティセンターでは、麻雀を通じて認知機能を鍛えるプログラムが実施されています。このプログラムでは、基本ルールの学習から実際のゲームまでを段階的に進め、参加者同士の交流を深めながら認知症予防を目指しています。

以上のような仲間といっしょに好きな活動を定期的に行うことは脳への良い刺激になるだけでなく、認知症の早期発見にもつながります。

例えば、認知症になると日時の感覚が失われていくことがあります。そのために趣味の教室などに突然行かなくなったりすれば、同じ教室の仲間が異変に気づき、家族やしかるべき機関に連絡するといったこともあり得ます。

認知症は早期のうちに適切な治療を受ければ、進行を遅らせたり、改善も可能です。趣味などの活動をすることで定期的に顔を合わせる人が増えれば、認知症を発症しても初期のうちに発見しやすくなります。仲間づくりと認知症予防は高齢者が無事に一人暮らしをしていくための要といえますね。

こちらもあわせてお読みください。

▼アデュカヌマブの国内承認に待望論 認知症は克服されるのか?

▼簡易版認知症チェック!認知症の初期症状?それともただの物忘れ?

▼認知症の初期症状が出たら、要注意!

▼認知症予防に効果がある脳トレ!どんなものがある?

▼嗅覚の衰えは認知症の初期症状

▼一人暮らしは寂しい? 生きがいと認知症予防

▼多剤服用が認知症につながる? サプリメントの取りすぎに注意?

▼高齢者と花粉症の季節 鼻炎をこじらせると認知症につながるかも?

▼軽度認知障害(MCI)って、なに?

▼目や耳の病気があると認知症になりやすい?

▼ワーキングメモリーを鍛えて認知症を予防改善

▼アルツハイマー型認知症の初期症状を見逃さないために

▼認知症高齢者を行方不明者にさせないために

▼ユマニチュードってなに?

▼認知症予防のために低栄養に気をつける

▼2025年問題!認知症徘徊見守りがカギ

▼寝たきりや認知症を予防するには禁煙するべき

▼アルツハイマー型認知症の予防法

▼一人暮らし高齢者の認知症への不安を減らすには?

▼老眼は回復しない? 高齢者の目の病気

▼BPSDって、なに? 周辺症状とは

高齢者問題のおすすめ記事

-

高齢者の「安否確認」で大切なこととは? 健康・生活・孤立リスクを総合的に考える

-

インフルエンザ流行に備える 高齢者が特に注意するべき症状のサインとは

-

ヒートショックの危険性とは! 高齢者の朝風呂は良くないのか?

-

看取りと孤独死の現実 高齢者が安心して最期を迎えるために必要なこと

-

高齢者におすすめの水分補給 熱中症対策と栄養補給について考える

-

高齢者の熱中症は重症化しやすい!? 謎の発熱、うつ熱に気をつけて

-

高齢者の一人暮らしへの自治体の支援、どんなものがある?

-

後期高齢者医療を考える。認知症で高額療養費、自立支援医療制度は使える?

-

自律神経の乱れと体温調節障害! 高齢者の大敵「季節の変わり目」に注意

-

高齢者施設の暖房設定温度はどれくらい? 寒さ対策は?