高齢者の骨折 入院期間はどれくらい? 骨粗鬆症への対策は?

高齢者問題

必ず予防したい! 高齢者の骨折

高齢者は骨折しやすく、いったん骨折すると回復しづらいといわれています。

高齢者の骨折は70歳を過ぎると急激に増加し、ちょっとつまずいただけで転倒したり、簡単に骨折してしまうことが少なくありません。入院するような重症のケースでは寝たきりになってしまうことも多く、退院後のQOL(生活の質)に大きく影響するため、骨折を予防するには転倒を防ぐことが何よりも大切です。

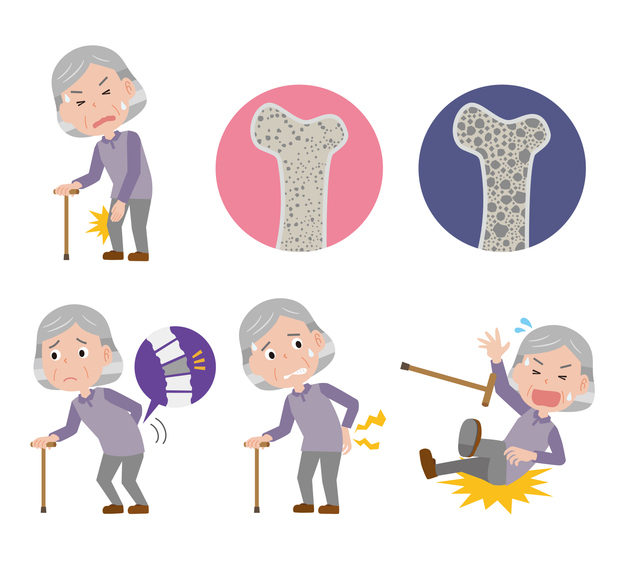

また、高齢者が骨折しやすい原因として、骨の強度の低下、筋力の低下、低栄養などがあげられます。このうち、骨の強度の低下は骨粗鬆症(こつそしょうしょう)により骨そのものがもろくなってしまうためです。高齢になるほど骨粗鬆症の患者人口は増加し、80歳代の女性のおよそ2人にひとりがこの病気であると推定されています。

高齢者が骨折しやすい理由や骨折した場合の予後、骨粗鬆症の対策も含めた骨折予防のポイントについてお伝えします。

高齢になると骨折しやすくなる原因は?

高齢者が骨折しやすい主な要因として、次の3つがあげられます。

●骨粗鬆症による骨の強度低下

骨粗鬆症は骨の細胞の破壊と再生のバランスが崩れ、骨密度と骨量が減少することで骨の組織がもろくなる病気です。骨そのものがもろくなり強度が低下することで、骨折のリスクが高まります。骨粗鬆症は更年期以降の女性に多い病気で、高齢になるほど有病率は上がり、高齢期の男性にもみられます。

●加齢による筋力低下

加齢により筋肉量や筋力は減少し、筋肉の柔軟性や反応が低下します。筋力の低下はバランス感覚や歩行能力に影響するので、転倒の結果として骨折するリスクが増加します

●低栄養による皮下脂肪の減少

高齢者は食欲減退、消化機能や嚥下機能の低下などの理由から、じゅうぶんに栄養がとれず低栄養状態になっていることがあります。低栄養状態では皮下脂肪が減りますが、皮下脂肪は転倒時など骨や筋肉を保護する役割をします。そのため、低栄養も骨折のリスク増加につながります。

これらの要因が重なると誰でも骨折の危険性が増します。逆にいえば、これらの要因を対策することが転倒と骨折の予防になります。なかでも、特に重要となるのが骨粗鬆症への対策です。

高齢者に多い骨折のケースと気になる入院期間

骨粗鬆症が原因となることが多い高齢者の骨折ですが、骨折しやすい体の部位に特徴がみられます。太もものつけ根、胸から腰にかけての背骨、手首が骨粗鬆症による骨折が起こりやすい部位ですが、なかでも特に多いのが大腿骨骨折とも呼ばれる太もものつけ根部分の骨折です。

骨折が起こる要因としては、例えば大腿骨骨折の場合は8割がた、立った状態からの転倒が原因となっています。手首の骨折もやはり、転倒の際に手をつくなどして発生しています。背骨の場合は、何らかの衝撃を背中に受けて発生します。症状がひどくなると、背中が変形したり、背中が丸くなる円背の原因となります。

高齢者の大腿骨骨折は、全国で年間20万件以上発生しており、高齢者人口の増加とともに今後も増え続けるとみられています。大腿骨骨折は、ほとんどの場合立つことも歩くこともできません。治療は手術が基本となるため入院が必要です。しかし、手術したからといって安心というわけではなく、術後のリハビリによって予後は大きく異なります。

術後は早期からリハビリを始めることが重要で、リハビリがじゅうぶんでないと寝たきりになってしまうこともあります。高齢者の場合、手術の次の日から2週間ほどの入院期間でのリハビリで日常生活に戻ることはむずかしく、リハビリテーション病院などに転院して4〜8週間程度、リハビリを続けることが多いようです。

また、持病や全身の状態などから手術ができないケースでは保存療法となり、数カ月間ベッドの上で安静となります。この場合も寝たきりになるのを防ぐため、痛みが落ち着きしだい、なるべく早くからリハビリを行うことが欠かせません。

高齢者が骨折しやすい部位と原因

高齢になると骨折した際の治癒期間が若いときよりも長くなります。また、高齢者の場合、骨粗鬆症の影響であまり強くない衝撃でも骨折しやすくなります。特に、骨粗鬆症が原因の骨折は、直接力が加わった部位ではなく、少し離れた部位で発生することが少なくありません。

2019年の厚生労働省による「国民生活基礎調査の概況」では、「骨折・転倒」が介護が必要になる原因の第4位であり、その中でも大腿骨近位部骨折(太ももの付け根)が最も多く、87.7%を占めることが報告されています。

高齢者に多いとされる骨折の部位は、太ももの付け根、腕の付け根、手首、腰骨の4箇所で、主な原因は以下の通りです。

●太ももの付け根(大腿骨骨折)

骨粗鬆症の高齢女性に多く、転倒が主な原因です。屋内外で発生し、強い痛みと歩行困難を伴います。

●腕の付け根(上腕骨近位部骨折)

転倒時に肘をつくことで生じます。受傷部から離れた場所への外部からの力、つまり間接的な力が影響し、骨粗鬆症により骨が脆弱化した高齢女性に多く発生しています。

●手首(橈骨遠位端骨折)

中高年女性に多く、転倒時に手をつくことで発生します。若年者ではスポーツ時にも見られます。

●腰骨(腰椎圧迫骨折)

加齢による骨の脆弱化が要因で、転倒だけでなく自然に起きることもあります。自然多発的に発生すると背中が丸くなります。

高齢者の骨折は、転倒と骨粗鬆症が主な原因と考えられ、適切な予防策が必要です。

高齢者にとっての大腿骨骨折! 入院期間は

高齢者に多い大腿骨骨折とは、股関節の下にある大腿骨(太ももの骨)の骨折のことです。大腿骨骨折は骨粗鬆症の高齢女性に多く、転倒により発生しますが、寝返りのときに起きることもあります。骨折後は寝たきりのリスクが高まるため、適切な治療とリハビリが重要です。最近は、太ももの股関節に近い「大腿骨頸部」と呼ばれる場所の骨折が特に多くなっています。この部位は血流が乏しく治りにくいため、歩行が難しくなることが少なくありません。

大腿骨骨折の症状としては、強い痛み、腫れ、変形、歩行困難などがみられますが、診断にはエックス線やCT検査を用います。治療法は、ねじやプレート、金属棒で補強し治癒を待つ骨接合術が一般的ですが、関節を人工のものに置き換える人工骨頭・人工関節置換術もあり、骨折の状態によって選択されます。

手術後、多くの患者はリハビリが必要で、例えば、自力で歩いて外出できていた人は杖が必要になり、杖を使って歩いていた人は歩行器、歩行器の人は車イスでの移動になるなど、日常生活での動作レベルが低下しやすいといわれています。手術の次の日から2週間程度の入院期間にリハビリをしても通常の生活に戻ることは難しく、高齢者の大腿骨頸部骨折の場合、リハビリ病院に転院し1〜2カ月程度リハビリを続けるケースがほとんどです。骨折が治癒するまでの期間は年齢によって異なります。60歳未満の患者は直接自宅に退院することが多い一方で、60歳以上ではリハビリ病院への転院が増え、さらに80歳以上では施設への転院が増加する傾向があります。

患者の状態によって手術ができない場合は、2カ月ほどの間、骨折した側に体重をかけずに生活しなければなりません。しかし、骨が癒合しなかったり、変形が起こると、痛みや可動域の狭まり、筋力低下を引き起こし、リハビリをしても歩く能力の回復が難しくなります。

いずれの骨折でも、高齢者は一度筋力を失うと回復が難しく、リハビリの継続が非常に大切です。

フレイルのきっかけとなる高齢者の骨折

フレイルとは、加齢に伴い心身の衰えが進み、健康と要介護の中間の状態になることをいいます。フレイルの特徴として挙げられるのが、サルコペニアと呼ばれる筋力や筋肉量の低下による身体的な衰え、認知機能の低下、社会的な孤立などです。フレイルが進行すると、自立して日常生活を送ることが難しくなり、要介護状態へ移行しやすくなります。

高齢者は骨折をきっかけにフレイルになることが多々あります。その要因として、以下のようなことが考えられます。

●骨折による身体機能の低下(サルコペニアの進行)

大腿骨頸部骨折などの骨折の後、長期間の安静や入院を余儀なくされると、筋肉の萎縮が進行し、サルコペニアが悪化します。特に下肢の筋力が低下すると、歩行や立ち上がりが困難になり、活動量が減少します。

●活動量低下による悪循環

骨折による痛みや恐怖心から、運動を控えるようになると、さらに筋力が低下します。これにより、「運動不足 → 筋力低下 → さらに動けなくなる」という悪循環に陥ります。

●バランス能力の低下と再骨折リスクの増加

筋力が低下するに伴い、バランス能力も低下し、転倒しやすくなります。その結果、再び骨折するリスクが高まり、さらにフレイルが進行する可能性があります。

●心理的・社会的要因の影響

骨折後に外出の機会が減少し、社会的な交流が少なくなると、孤立感が強まり、抑うつや認知機能低下のリスクが高まります。「外出しない → 刺激が減る → 認知機能低下・うつ状態 → さらに動かなくなる」という負のスパイラルが起こります。

●栄養状態の悪化

活動量の低下や食欲不振により、栄養摂取が不足しがちになります。特にタンパク質やビタミンD・カルシウムの摂取不足は、筋肉や骨の回復を妨げ、フレイルを助長します。

以上のことから、骨折後のフレイルを防ぐには、リハビリテーションや適切な栄養管理、社会参加の促進が重要となります。

骨折予防のポイント、骨粗鬆症の対策は?

高齢者の骨折予防では、骨粗鬆症への対策が大きなポイントになります。骨粗鬆症は骨密度(骨量)が減少して、骨が劣化し折れやすくなる病気です。 男女ともに骨量は20歳ごろまで増え続けたあと横ばいとなり、50歳ごろから減少します。骨量が減る主な要因は加齢と閉経であることから、女性は男性よりも骨粗鬆症になりやすいとされています。加えて、生活習慣病や薬の影響なども骨粗鬆症の要因になります。

骨粗鬆症がかなり進むと、背中や腰が曲がる、背が縮むなどの症状がみられますが、それまでは、ほとんど自覚症状がなく骨折して初めてわかるケースも少なくありません。

骨粗鬆症になると薬による治療が必要になります。治療は年単位の長期にわたることがほとんどですが、筋力トレーニングや栄養バランスの取れた食事を習慣化することで治療の効果がより期待できます。

この病気は自覚症状なしに徐々に時間をかけて進行していくので、予防と適切な治療のためには定期的な骨量の測定検査が欠かせません。女性は40歳以降、男性も70歳を過ぎたら検査を受けるようにしましょう。

高齢者が大腿骨を骨折すると手術をしても元どおり回復することはむずかしく、その後 の歩行能力は以前よりも1段階低くなるといわれています。そうなるとQOLの低下も招くので、高齢期を健康的に暮らすためには骨粗鬆症に注意しながら骨折予防を心がけることが大切です。

この記事は2024年3月29日に新規作成し2025年2月28日に更新したものです。

こちらもあわせてお読みください。

▼健康寿命を伸ばすために! 変形性膝関節症について知っておこう

▼寝たきりや認知症予防のために、高齢者こそ低栄養に気をつけるべき

▼コロナとひきこもる高齢者一人暮らし ささやかれるフレイルへの心配

▼高齢者問題を考える 生活不活発病など新たな問題が

▼えっ、こんな意外な原因も? 一人暮らしの高齢者こそ熱中症にご用心!

▼孤食の原因と対策を考えて、高齢者の食欲不振や低栄養の解消を

▼高齢者の熱中症対策、「かくれ脱水」に要注意!

▼コロナとひきこもる高齢者一人暮らし ささやかれるフレイルへの心配

▼高齢者問題を考える 生活不活発病など新たな問題が

▼孤食がリスクを招く? ひとり暮らし高齢者の低栄養を防ぐには

高齢者問題のおすすめ記事

-

高齢者の「安否確認」で大切なこととは? 健康・生活・孤立リスクを総合的に考える

-

インフルエンザ流行に備える 高齢者が特に注意するべき症状のサインとは

-

ヒートショックの危険性とは! 高齢者の朝風呂は良くないのか?

-

看取りと孤独死の現実 高齢者が安心して最期を迎えるために必要なこと

-

高齢者におすすめの水分補給 熱中症対策と栄養補給について考える

-

高齢者の熱中症は重症化しやすい!? 謎の発熱、うつ熱に気をつけて

-

高齢者の一人暮らしへの自治体の支援、どんなものがある?

-

後期高齢者医療を考える。認知症で高額療養費、自立支援医療制度は使える?

-

一人暮らしは寂しい? 生きがいと認知症予防になる活動を

-

自律神経の乱れと体温調節障害! 高齢者の大敵「季節の変わり目」に注意