マイナ保険証とは? 高齢者が知っておきたいマイナンバーカードと保険証の違い

高齢者一人暮らし

紙の保険証からマイナンバーカード保険証一本化へ

2016年1月に登場したマイナンバーカード。その保有率は2025年12月初旬時点で80%を超えており、高齢者においては、75〜79歳の90%以上が保有していると発表されています。ではマイナンバーカードの機能として2021年10月から新たに加わった保険証利用、通称「マイナ保険証」についてはどうでしょうか?

2024年10月には、医療機関を受診した人のうち、マイナ保険証を利用した人の割合は約16%でした。この時点ではほとんどの人が従来の保険証を使用していたといってもよいでしょう。しかし、2025年10月の調査ではマイナ保険証を利用した人は約37%にまで増加しています。今後マイナ保険証の利用率は継続的に上昇していくとみられ、近く過半数を超えることが予想されています。

そこで今回は、マイナンバーカードやマイナンバーカード保険証について知っておきたいポイントを解説します。

マイナンバーカードとマイナ保険証とは マイナンバーカードを保険証として使うには?

マイナンバーカードを保険証として使用するには、前提としてマイナンバーカードを取得しておかなければなりません。

さらに、「マイナンバーカードを作ったらそのまま健康保険証として利用できるのでは?」と思うかもしれませんが、作ったままのマイナンバーカードは保険証としての機能が入っていないのです。

まずはマイナンバーカードの作り方から保険証利用までの流れをみてみましょう。

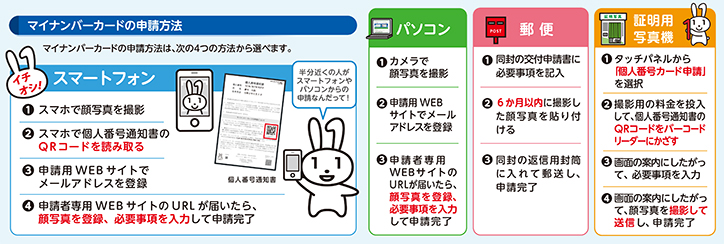

マイナンバーカードを取得するにはスマートフォンやパソコンなどからの「オンライン申請」や、「郵便による申請」「街頭の証明写真機からの申請」といった方法があります。

引用:「マイナンバー(個人番号)のお知らせ」(総務省)

申請手続きについて詳しくはこちらをご覧ください。

地方公共団体情報システム機構 マイナンバーカード総合サイト

マイナンバーカードを取得できたら、下記のいずれかの方法で保険証として使用するための登録をしましょう。

・顔認証つきカードリーダーで登録

病院や薬局など医療機関の受付に設置された顔認証つきカードリーダーで申請登録する方法です。顔認証つきカードリーダーにマイナンバーカードを置き、画面の指示にしたがって手続きをします。マイナンバーカードに設定した暗証番号がわからなくても、顔認証で健康保険証としての機能を追加できます。

・マイナポータルで申請

マイナンバーカード読取対応のスマートフォン、またはパソコンから手続きできます。パソコンの場合にはICカードリーダーを接続する必要があります。マイナポータルアプリをインストールし、マイナンバーカードと暗証番号を使ってログインして保険証利用登録を行います。

※詳しくはこちらをご覧ください。

【パソコン篇】マイナンバーカードの健康保険証利用の申込方法の手順(マイナンバー制度 公式YouTube動画チャンネル)

【スマホ篇】マイナンバーカードの健康保険証利用の申込方法の手順(マイナンバー制度 公式YouTube動画チャンネル)

・セブン銀行ATMから申請

セブン銀行ATMの画面から「各種お手続き」を選んで「マイナンバーカードの健康保険証利用の申込」に進み、案内どおりに手続きします。24時間いつでも申請可能で、マイナンバーカードと暗証番号を持参する必要があります。

このようにして保険証利用の登録を行ったマイナンバーカードが、保険証として使える「マイナ保険証」になるのです。

医療機関や薬局にかかるときには診察券などとともに「マイナ保険証」を持参します。受付に設置された顔認証つきカードリーダーにマイナンバーカードを置いて、顔認証か暗証番号で本人確認をした後、画面の案内にしたがって情報提供に同意するかどうかを選びます。これでマイナ保険証による医療保険の資格確認は完了です。

また保険証利用登録済のマイナンバーカードをマイナポータルアプリからスマートフォンに追加すれば、受付でスマホをかざしての利用も可能になりました。

※スマートフォンのマイナ保険証に対応している医療機関や薬局に限ります。

詳しくはスマートフォンのマイナ保険証対応医療機関・薬局検索ページをご覧ください。

マイナ保険証は絶対に必要? 制度の移行スケジュールをおさらい

2024年12月2日以降、それまで使用されてきた健康保険証の新規発行が停止され、マイナ保険証の提示が保険診療の基本となっています。

この制度の段階的な移行について、まずは全体の流れを確認しておきましょう。

<マイナ保険証の制度移行 段階的な流れ>

・2024年12月2日〜 従来の健康保険証の新規発行が終了

・2025年7月末 後期高齢者医療制度の健康保険証の有効期限

・2025年12月1日 従来の健康保険証の有効期限

・2026年3月末 旧保険証の受入れ可能な期限

・2026年7月末まで 後期高齢者医療制度の資格確認書交付

・2029年11月末 資格確認書の有効期限(最長)

このように、まずは従来の保険証(紙製・プラスチック製)の新規発行が停止されました。これによって、現在、「交付済の従来の健康保険証」はすべて有効期限が切れた状態となっています。

マイナ保険証を持っていない人には、従来の保険証に代わる「資格確認書」がすでに交付されています。また、75歳以上が加入する後期高齢者医療制度では混乱を回避するため、マイナ保険証の有無にかかわらず資格確認書が送られていますが、これは暫定措置として2026年7月末まで行われることになっています。

さらに、「期限の切れた従来の保険証を持ってきてしまった」という場合には、2026年3月末までは従来の保険証でも健康保険の資格確認を行ってもよいという暫定措置の期間が設定されています。

マイナンバーカードと健康保険制度の資格確認書 その違いは

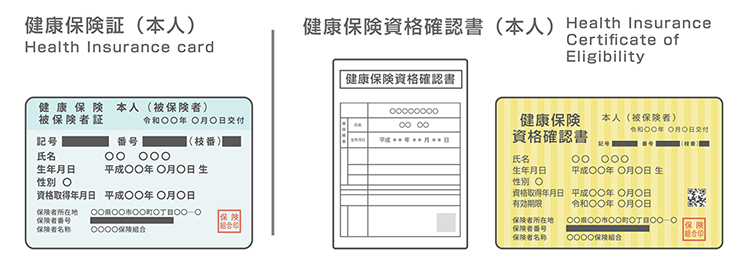

先述したように、マイナ保険証を持っていない人に新たに交付されたのが「資格確認書」です。

では、マイナンバーカードと資格確認書はどう違うのでしょうか? 主な違いは機能性や利便性、情報管理の方法、安全性にあります。

●機能性と利便性

マイナンバーカードは保険証として使えるだけでなく、本人確認、住民票の写しなどの証明書の取得、電子証明書による行政手続きといった多様な機能を備えています。さらにマイナポータルとe-Taxを連携すれば、確定申告時に医療費控除申請のデータが自動で入力されるので、申請のために領収書を探すといったこともなくなるでしょう。運転免許証との一体化も始まり、今後さらにさまざまな機能が追加されるといわれています。

また、マイナンバーカードは紛失しても第三者が悪用しにくい仕組みになっています。

これに対して資格確認書は、健康保険証としての用途に限定されています。紛失時の再発行手続きは簡便ですが、不正使用を防ぐ機能はありません。

●情報の管理について

マイナンバーカードの保険証機能では、利用者が同意すれば、医療機関が過去の診療履歴や薬の情報、特定健診の結果などをまとめて確認できます。これらの情報は医療機関や薬局などで連携されます。

一方、資格確認書には診療履歴や薬の情報を共有できる機能はないため、医療機関ごとに利用者の情報を管理しなければなりません。

●安全性

マイナンバーカードはICチップで情報を管理しており、暗証番号がなければ保存されている情報にはアクセスできません。情報漏洩のリスクが低くなるよう設計されていますが、カードを紛失したり暗証番号を忘れたりしないよう注意しましょう。

資格確認書は情報の保護は限定的で、紛失した場合には拾った人に不正利用される可能性があります。

高齢者にとってのマイナ保険証のメリット・デメリット

このようにマイナ保険証にはメリットとデメリットの両面がありますが、それとは別に、高齢者にとってのメリット・デメリットも考える必要があるでしょう。

高齢者にとって大きなメリットとなるのは、診療の履歴や薬の情報を一元管理できることでしょう。医療情報の連携は、投薬の重複や飲み合わせの悪い薬によるリスクを減らすなど、より適切な医療を受けるために必要なものです。高齢者の場合は、診察をする医療スタッフや通院に付き添う家族にとっても大きな負担軽減につながります。さらに、高額療養費制度を利用する際の限度額適用認定証の事前申請・提示や、高齢受給者証の提示も不要になります。

一方、カードリーダーの操作や顔認証時のエラーへの対応など機械操作に不安を感じる人がいること、暗証番号の管理が必要なことは、高齢者が注意したいマイナ保険証のデメリットといえるでしょう。

暗証番号の管理に不安のある高齢者の場合、暗証番号が不要な「顔認証マイナンバーカード」として利用することも考えられますが、顔認証マイナンバーカードの場合、暗証番号を利用する多くの機能が使えません。

これらのメリットやデメリットを考慮し、自分に合った使い方を選ぶことが大切です。

マイナ保険証がない場合の受診方法とこれからの注意点

高齢者のなかには「手続きがむずかしそう」「暗証番号が覚えられない」「デジタルに不慣れ」といった理由からマイナンバーカードを持たない人や、持っていたとしても保険証の利用登録をしていない人が多いかもしれません。

マイナ保険証の登録をしていない人やマイナンバーカードを所持していない人、すべての後期高齢者に対して健康保険組合などからすでに交付されている「資格確認書」を提示することで、これまでと変わらずに受診できます。ただし、将来的にはマイナ保険証の利用を前提とした制度設計が進む可能性もあります。

まとめ

高齢者の場合は、家族が代理で手続きを行うケースも増えると考えられます。「複数の医療機関にかかっているけれどもそれをうまく説明できる自信がない」「投薬の重複が不安」「高額療養費制度を利用する可能性がある」などの場合はマイナ保険証があれば便利です。

マイナンバーカードの取得や健康保険証の利用登録は、高齢者本人だけで判断せず、家族や支援者と相談しながら、無理のない形で準備を進めることが重要です。

こちらもあわせてお読みください。

▼AIを使った特殊詐欺やサポート詐欺 高齢者もデジタルディバイドの落とし穴に注意!

▼特殊詐欺が災害に便乗! 災害関連の悪質商法とは 地震・台風の後はご用心!

▼マイナンバーカードと保険証一体化で利便性向上 高齢者見守りや介護が変わる?

▼進むコロナ対策!コロナワクチン接種とマイナンバーカードが連動

▼マイナンバーカードと保険証が合体 高齢者にとっての利便性は?

▼マイナンバーカードと高齢者 給付金詐欺にご用心!

▼マイナポイントって?登録のメリットとキャッシュレス決済を考える

この記事は2024年12月26日に新規作成し2025年12月26日に更新したものです。

高齢者一人暮らしのおすすめ記事

-

インフルエンザ流行に備える 高齢者が特に注意するべき症状のサインとは

-

ヒートショックの危険性とは! 高齢者の朝風呂は良くないのか?

-

看取りと孤独死の現実 高齢者が安心して最期を迎えるために必要なこと

-

高齢者におすすめの水分補給 熱中症対策と栄養補給について考える

-

見当識障害とはなにか? 症状や原因、リハビリなどを知っておこう

-

ワーキングメモリとはなにか? 日常生活でワーキングメモリを鍛えることの大切さと認知症予防への期待

-

高齢者の熱中症は重症化しやすい!? 謎の発熱、うつ熱に気をつけて

-

自律神経失調症と認知症の関係は? 高齢者は自律神経を整えることが大事!

-

後期高齢者医療を考える。認知症で高額療養費、自立支援医療制度は使える?

-

一人暮らしは寂しい? 生きがいと認知症予防になる活動を