認知症予防のためには糖尿病にならないことが大事って、ホント?

認知症見守り

認知症は糖尿病の合併症の1つ

長寿社会となったいま、いつまでも心身ともに健康でいたいですね。そのためには、認知症を予防したいものですが、生活習慣病にも気をつける必要があります。

生活習慣病の代表格といえるのが糖尿病ですが、高齢になると男女共に有病率が高くなります。平成28年度の「国民健康・栄養調査」によると、70歳以上の5人に1人に糖尿病の強い疑いがあるという結果になっています。糖尿病には合併症が多く、これまで、網膜症・腎症・神経障害が三大合併症といわれてきました。加えて、最近では、認知症も糖尿病の合併症として注目されるようになっています。

糖尿病がある人はそうでない人に比べ、アルツハイマー病などの認知症を発症するリスクが2倍以上も高いことが明らかになりました。また、糖尿病を患う期間が長いほど発症リスクは高く、腎症や動脈硬化などの合併症が進んでいる場合もリスクは高まります。さらに、認知症になると、糖尿病になりやすく、悪化もしやすくなるのです。

このようなことから、糖尿病と認知症には、老後の健康にとって悪循環を起こしやすい関係性があることがわかります。では、なぜ糖尿病が認知症を引き起こしやすくなるのか、少し詳しく見てみましょう。

生活習慣病の代表格といえるのが糖尿病ですが、高齢になると男女共に有病率が高くなります。平成28年度の「国民健康・栄養調査」によると、70歳以上の5人に1人に糖尿病の強い疑いがあるという結果になっています。糖尿病には合併症が多く、これまで、網膜症・腎症・神経障害が三大合併症といわれてきました。加えて、最近では、認知症も糖尿病の合併症として注目されるようになっています。

糖尿病がある人はそうでない人に比べ、アルツハイマー病などの認知症を発症するリスクが2倍以上も高いことが明らかになりました。また、糖尿病を患う期間が長いほど発症リスクは高く、腎症や動脈硬化などの合併症が進んでいる場合もリスクは高まります。さらに、認知症になると、糖尿病になりやすく、悪化もしやすくなるのです。

このようなことから、糖尿病と認知症には、老後の健康にとって悪循環を起こしやすい関係性があることがわかります。では、なぜ糖尿病が認知症を引き起こしやすくなるのか、少し詳しく見てみましょう。

糖尿病とアルツハイマー病の関係

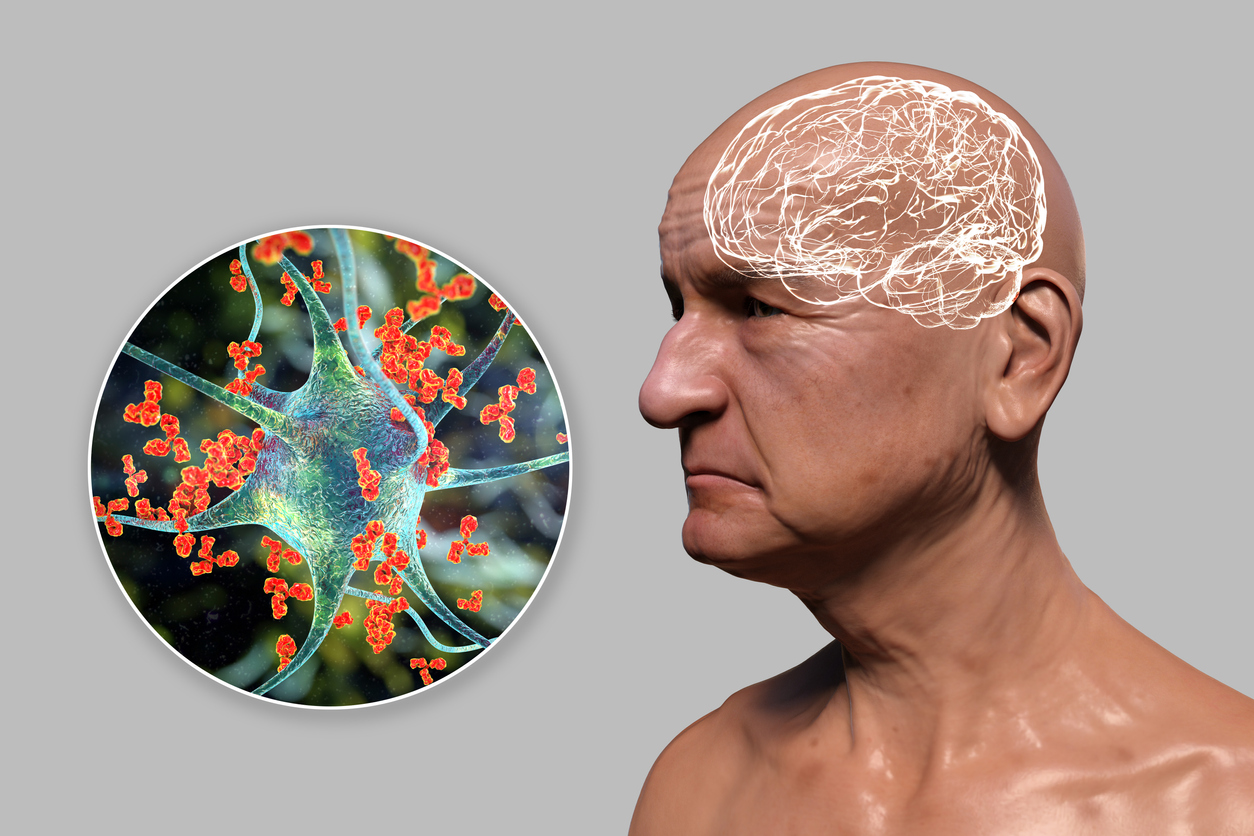

日本人の認知症の原因疾患の大半を占めるアルツハイマー病は、脳の神経細胞がダメージを受け死んでいく病気ですが、近年、このメカニズムにインスリンが関係していることがわかってきました。脳の神経細胞は、エネルギー源としてつねに糖を吸収する必要があります。そこで、糖を取り込み神経細胞に送る役割をするのが、神経細胞を囲む「グリア細胞」と呼ばれる細胞です。これに、膵臓から分泌されるインスリンが働きかけることで、グリア細胞は血液中の糖を取り込むことができるのです。

ある研究によると、アルツハイマー病の人の脳では、インスリンの不足からグリア細胞がうまく糖を取り込めなくなってしまうことがわかったそうです。このように、インスリンは脳にとって重要な働きをしているのですが、糖尿病はインスリンが十分に働かなくなり、血糖値が高くなる病気です。また、血糖値が高い状態では、アルツハイマー病の原因物質である「アミロイドβ」も脳内で増加するともいわれています。

こうしたことから、糖尿病はアルツハイマー病の進行に深く関わっていると考えられているのです。

ある研究によると、アルツハイマー病の人の脳では、インスリンの不足からグリア細胞がうまく糖を取り込めなくなってしまうことがわかったそうです。このように、インスリンは脳にとって重要な働きをしているのですが、糖尿病はインスリンが十分に働かなくなり、血糖値が高くなる病気です。また、血糖値が高い状態では、アルツハイマー病の原因物質である「アミロイドβ」も脳内で増加するともいわれています。

こうしたことから、糖尿病はアルツハイマー病の進行に深く関わっていると考えられているのです。

脳血管性認知症のリスクも

糖尿病が関係する認知症はアルツハイマー病を原因とするものだけではありません。認知症の原因としてアルツハイマー病に次いで多く、20%程度の比率を占める病気に脳血管性認知症(血管性認知症)があります。脳血管性認知症は脳梗塞や脳出血といった脳の血管障害により起こる認知症です。

脳梗塞は、脳の血管が詰まることで脳の一部に血液が流れなくなくなり、その部分の脳が機能しなくなる病気です。脳出血は、脳の血管が破れて出血し、溜まった血液により脳細胞が圧迫され、さまざまな症状を引き起こします。大きな脳梗塞や脳出血が起きると急激に認知症の症状があらわれますが、小さな脳出血をくり返しながらゆるやかに認知症が進む場合もあります。

こうした脳の血管障害の大きな原因となるのが脳の動脈硬化ですが、糖尿病は脳や心臓の動脈硬化も促進します。動脈硬化の大きな原因となるのが肝臓で合成されるコレステロールです。コレステロールは「プラーク」と呼ばれる物質に変化し血管の内壁に付着して、血管を詰まらせます。糖尿病により血糖値が高くなると、このプラークが形成されやすくなるのです。動脈硬化が進むと脳梗塞が起きやすくなり、血管性認知症のリスクも高まります。

脳梗塞は、脳の血管が詰まることで脳の一部に血液が流れなくなくなり、その部分の脳が機能しなくなる病気です。脳出血は、脳の血管が破れて出血し、溜まった血液により脳細胞が圧迫され、さまざまな症状を引き起こします。大きな脳梗塞や脳出血が起きると急激に認知症の症状があらわれますが、小さな脳出血をくり返しながらゆるやかに認知症が進む場合もあります。

こうした脳の血管障害の大きな原因となるのが脳の動脈硬化ですが、糖尿病は脳や心臓の動脈硬化も促進します。動脈硬化の大きな原因となるのが肝臓で合成されるコレステロールです。コレステロールは「プラーク」と呼ばれる物質に変化し血管の内壁に付着して、血管を詰まらせます。糖尿病により血糖値が高くなると、このプラークが形成されやすくなるのです。動脈硬化が進むと脳梗塞が起きやすくなり、血管性認知症のリスクも高まります。

認知症になると糖尿病の治療も困難に

糖尿病がある人が認知症になってしまうと治療が難しくなります。糖尿病は生活習慣病であることから、予防や治療のポイントは食事や運動など日々の生活習慣にあります。それだけに、認知症になってしまうと、自分で食事や服薬の管理をすることや、医師による指導がよく理解できなくなってしまいます。また、糖尿病の人は血糖値が不安定になりがちですが、認知症のために体調の変化をうまく伝えられないといったこともあるでしょう。

したがって、糖尿病と認知症を併発している人では、食事や服薬などの管理を含め、日常的な見守りも必要になるなど、介護の負担も大きくなります。このようなケースを防ぐためにも糖尿病にはならないようにしたいものです。

したがって、糖尿病と認知症を併発している人では、食事や服薬などの管理を含め、日常的な見守りも必要になるなど、介護の負担も大きくなります。このようなケースを防ぐためにも糖尿病にはならないようにしたいものです。

予防と早期からの治療がポイント

この他にも、糖尿病があると動脈硬化から心筋梗塞を起こしやすくなりますし、網膜症などの深刻な合併症の恐れもあります。病歴が長くなるほど合併症にもなりやすいので、糖尿病はぜひとも予防したいですし、もし発症した場合は早期に治療を始めることが肝心です。

とはいえ、初期段階ではほとんど自覚症状がないのも糖尿病の特徴です。また、血糖値が高くても症状がないからといって放置したり、自己判断で治療を中断してしまうと、自覚症状がないまま糖尿病が悪化していきます。

そこで、重要になるのが定期的に健康診断を受けることです。そして、糖尿病の疑いが見つかった場合は、早めに医療機関に受診しましょう。早期から適切に治療をして血糖値をコントロールすることが、合併症の進行を抑え、認知症予防にもなるのです。

▼簡易版認知症チェック!認知症の初期症状?それともただの物忘れ?

▼認知症の初期症状が出たら、要注意!

▼認知症予防に効果がある脳トレ!どんなものがある?

▼多剤服用が認知症につながる? サプリメントの取りすぎに注意?

▼高齢者と花粉症の季節 鼻炎をこじらせると認知症につながるかも?

▼嗅覚の衰えは認知症の初期症状

▼一人暮らしは寂しい? 生きがいと認知症予防

▼軽度認知障害(MCI)って、なに?

▼目や耳の病気があると認知症になりやすい?

▼ワーキングメモリーを鍛えて認知症を予防改善

▼アルツハイマー型認知症の初期症状を見逃さないために

▼認知症高齢者を行方不明者にさせないために

▼ユマニチュードってなに?

▼認知症予防のために低栄養に気をつける

▼2025年問題!認知症徘徊見守りがカギ

▼寝たきりや認知症を予防するには禁煙するべき

▼アルツハイマー型認知症の予防法

▼一人暮らし高齢者の認知症への不安を減らすには?

▼老眼は回復しない? 高齢者の目の病気

▼BPSDって、なに? 周辺症状とは

とはいえ、初期段階ではほとんど自覚症状がないのも糖尿病の特徴です。また、血糖値が高くても症状がないからといって放置したり、自己判断で治療を中断してしまうと、自覚症状がないまま糖尿病が悪化していきます。

そこで、重要になるのが定期的に健康診断を受けることです。そして、糖尿病の疑いが見つかった場合は、早めに医療機関に受診しましょう。早期から適切に治療をして血糖値をコントロールすることが、合併症の進行を抑え、認知症予防にもなるのです。

▼簡易版認知症チェック!認知症の初期症状?それともただの物忘れ?

▼認知症の初期症状が出たら、要注意!

▼認知症予防に効果がある脳トレ!どんなものがある?

▼多剤服用が認知症につながる? サプリメントの取りすぎに注意?

▼高齢者と花粉症の季節 鼻炎をこじらせると認知症につながるかも?

▼嗅覚の衰えは認知症の初期症状

▼一人暮らしは寂しい? 生きがいと認知症予防

▼軽度認知障害(MCI)って、なに?

▼目や耳の病気があると認知症になりやすい?

▼ワーキングメモリーを鍛えて認知症を予防改善

▼アルツハイマー型認知症の初期症状を見逃さないために

▼認知症高齢者を行方不明者にさせないために

▼ユマニチュードってなに?

▼認知症予防のために低栄養に気をつける

▼2025年問題!認知症徘徊見守りがカギ

▼寝たきりや認知症を予防するには禁煙するべき

▼アルツハイマー型認知症の予防法

▼一人暮らし高齢者の認知症への不安を減らすには?

▼老眼は回復しない? 高齢者の目の病気

▼BPSDって、なに? 周辺症状とは

認知症見守りのおすすめ記事

-

高齢者の「安否確認」で大切なこととは? 健康・生活・孤立リスクを総合的に考える

-

ワーキングメモリとはなにか? 日常生活でワーキングメモリを鍛えることの大切さと認知症予防への期待

-

自律神経失調症と認知症の関係は? 高齢者は自律神経を整えることが大事!

-

地域包括ケアシステムとは? 終の棲家で高齢者が安心して暮らすための5つの構成要素

-

2025年問題とは? 超高齢社会で現実化する老老介護・認認介護への対策は?

-

スマートホームから見守りロボットまで 高齢者の味方になる最新テクノロジーとは

-

健康のために緑茶を飲む? 国立長寿医療研究センターがカテキンと脳の健康について報告

-

コロナが周知した嗅覚障害とは QOLへの影響や認知症との関係は

-

歯周病が認知症を悪化させる? 歯周病予防と治療のポイント

-

認知症になれば必ず見当識障害が起きる? せん妄との違いと対応の仕方