健康と生きがいを考える 認知症と生活習慣病の関係とは

認知症見守り

健康と生きがいが大切な長寿社会

厚生労働省の調査によると、2016年の日本人の平均寿命は女性87歳、男性81歳と過去最高の記録となり、日本は世界でも有数の長寿国となっています。今や「人生80年」は当たり前。「人生100年」が現実味を帯びてきました。このように長生きするのが当然となった社会で大切になるのが、「健康」と「生きがい」です。

年をとっても、仕事や趣味などの生きがいになる活動を続けていれば認知症になりにくいといわれています。しかし、心と体が健康でなければ、そうした活動を十分に楽しめませんし、活動すること自体が難しくなります。つまり、いつまでも生き生きと人生を楽しめるような生活の質(QOL)を保つためには、健康と生きがいがカギになるのです。

年をとっても、仕事や趣味などの生きがいになる活動を続けていれば認知症になりにくいといわれています。しかし、心と体が健康でなければ、そうした活動を十分に楽しめませんし、活動すること自体が難しくなります。つまり、いつまでも生き生きと人生を楽しめるような生活の質(QOL)を保つためには、健康と生きがいがカギになるのです。

生活習慣病にならないことが大事

健康およびQOLは、食事・睡眠を含む休養・運動・飲酒や喫煙といった、日常的な生活習慣と密接に関係しています。生活習慣が不適切な場合、それが原因となって脳卒中やガン・糖尿病・高血圧症から歯周病など広範囲にわたる病気を発症することがあるため「生活習慣病」とよばれ、厚生労働省も注意喚起をしています。

生活習慣病になると、身体的な負担に加えて治療のために食事療法や運動療法などが必要となり、日常生活上の制限も多くなります。そうしたことはストレスになりますし、病気が進むと命の危険にもつながりかねません。このように生活習慣病は、生きがいのある活動的な生活の妨げになり、QOLを低下させてしまいます。そこで、生き生きと毎日を暮らすためには、生活習慣病を予防することが大事になってきます。

生活習慣病になると、身体的な負担に加えて治療のために食事療法や運動療法などが必要となり、日常生活上の制限も多くなります。そうしたことはストレスになりますし、病気が進むと命の危険にもつながりかねません。このように生活習慣病は、生きがいのある活動的な生活の妨げになり、QOLを低下させてしまいます。そこで、生き生きと毎日を暮らすためには、生活習慣病を予防することが大事になってきます。

生活習慣病だと認知症にもなりやすい?

加えて、近年、高血圧や糖尿病などの生活習慣病があると認知症になりやすいことがわかってきました。生活習慣病の中でも、糖尿病・高血圧・内臓肥満などのメタボリック症候群・コレステロール値が高まる脂質異常症の4つの病気が認知症のリスクを高めるとされています。

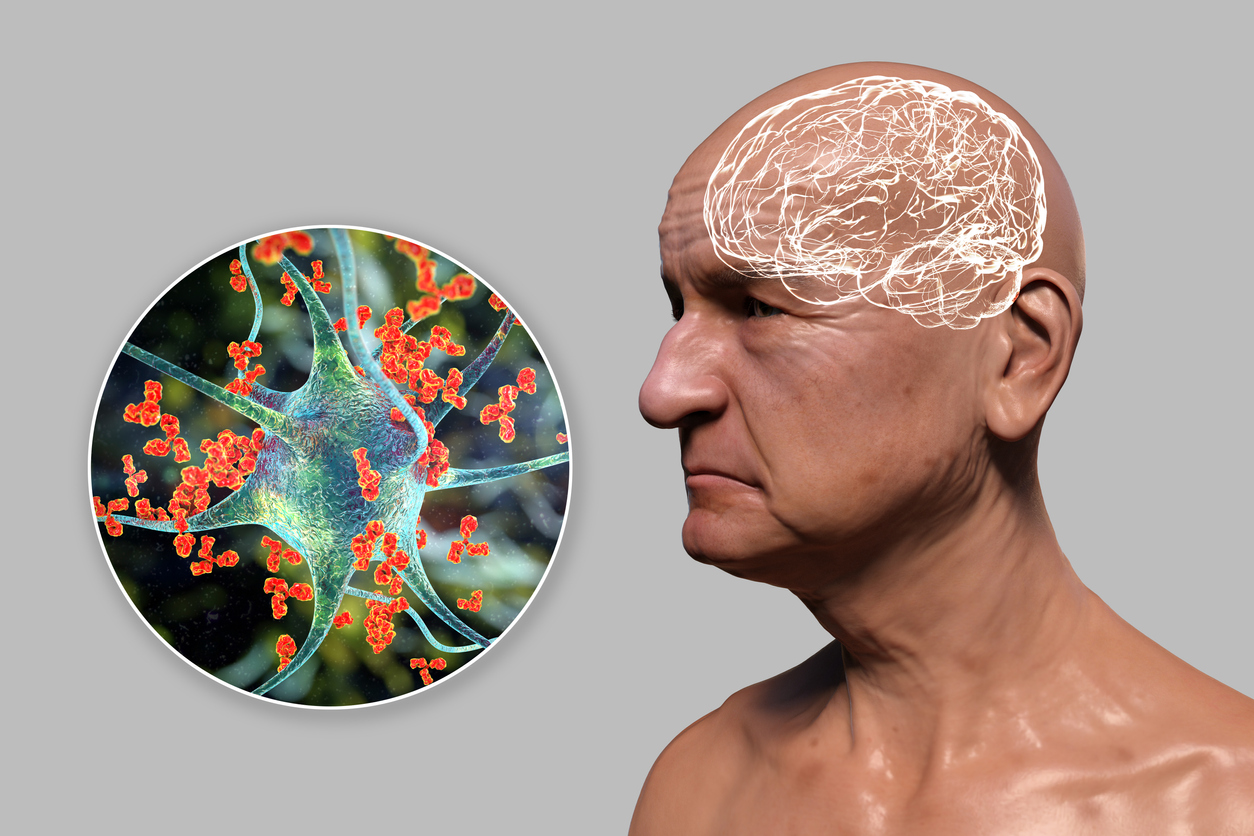

これらの病気の中で、特に認知症と深い関係があると考えられているのが、糖尿病と高血圧です。認知症にはさまざまなタイプがありますが、最も多いタイプが脳内にアミロイドβという物質が溜まるアルツハイマー病、次いで多いのが、脳の血管の病気により神経細胞が壊れる脳血管性認知症です。

糖尿病は血糖値を下げるインスリンの働きが悪くなる病気です。血糖値が高くなると脳内にアミロイドβが増えますが、糖尿病と症状が共通するメタボリック症候群も同様に、アルツハイマー病のリスクが高まると考えられています。また、血糖値が上がることで血管も傷みます。国内外の統計によると、糖尿病の人とそうでない人を比べると、アルツハイマー病は約1.5〜2倍、脳血管性認知症では約2〜3倍の発生頻度となっています。

次に、高血圧と認知症の発生頻度の関係を見てみましょう。高血圧の状態が続くと血管を傷めます。軽い高血圧の人は正常な血圧の人よりも約4.5〜6倍、重い高血圧の人の場合は約5.6〜10.1倍も脳血管性認知症になりやすいのです。

このようなことから、認知症にならないためには生活習慣病の予防がポイントであるといえます。糖尿病ならびに高血圧、脂質異常症は薬によって数値を下げることは可能です。しかし、糖尿病では薬で血糖値を急激に下げた場合、かえって認知症リスクを高めることもあり、薬はできるだけ少なくし、食生活や運動の習慣などを改善することが望ましいのです。

これらの病気の中で、特に認知症と深い関係があると考えられているのが、糖尿病と高血圧です。認知症にはさまざまなタイプがありますが、最も多いタイプが脳内にアミロイドβという物質が溜まるアルツハイマー病、次いで多いのが、脳の血管の病気により神経細胞が壊れる脳血管性認知症です。

糖尿病は血糖値を下げるインスリンの働きが悪くなる病気です。血糖値が高くなると脳内にアミロイドβが増えますが、糖尿病と症状が共通するメタボリック症候群も同様に、アルツハイマー病のリスクが高まると考えられています。また、血糖値が上がることで血管も傷みます。国内外の統計によると、糖尿病の人とそうでない人を比べると、アルツハイマー病は約1.5〜2倍、脳血管性認知症では約2〜3倍の発生頻度となっています。

次に、高血圧と認知症の発生頻度の関係を見てみましょう。高血圧の状態が続くと血管を傷めます。軽い高血圧の人は正常な血圧の人よりも約4.5〜6倍、重い高血圧の人の場合は約5.6〜10.1倍も脳血管性認知症になりやすいのです。

このようなことから、認知症にならないためには生活習慣病の予防がポイントであるといえます。糖尿病ならびに高血圧、脂質異常症は薬によって数値を下げることは可能です。しかし、糖尿病では薬で血糖値を急激に下げた場合、かえって認知症リスクを高めることもあり、薬はできるだけ少なくし、食生活や運動の習慣などを改善することが望ましいのです。

生活習慣病の種類と原因は

生活習慣病にはいろいろな種類があり、偏った食事や喫煙など、不適切な生活習慣により発症します。ここで、生活習慣に偏りがあった場合にどのような病気を引き起こすのかを知っておきましょう。

・食事が不規則、偏っている:糖尿病、肥満、メタボリック症候群、脂質異常症、高尿酸血症、循環器病、大腸ガン、歯周病など

・定期的な運動習慣がない:糖尿病、肥満、メタボリック症候群、脂質異常症、高血圧症など

・喫煙:肺ガン、循環器病、慢性気管支炎、肺気腫、歯周病など

・度を超えた飲酒:肝障害など

これらのうち認知症と直接的な因果関係が認められていない病気もありますが、いずれもQOLを低下させ、深刻な症状を引き起こす恐れのあるものばかりです。もし、生活習慣に偏りがあるなら、改善して予防するに越したことはありません。

・食事が不規則、偏っている:糖尿病、肥満、メタボリック症候群、脂質異常症、高尿酸血症、循環器病、大腸ガン、歯周病など

・定期的な運動習慣がない:糖尿病、肥満、メタボリック症候群、脂質異常症、高血圧症など

・喫煙:肺ガン、循環器病、慢性気管支炎、肺気腫、歯周病など

・度を超えた飲酒:肝障害など

これらのうち認知症と直接的な因果関係が認められていない病気もありますが、いずれもQOLを低下させ、深刻な症状を引き起こす恐れのあるものばかりです。もし、生活習慣に偏りがあるなら、改善して予防するに越したことはありません。

生きがいづくりと生活習慣病予防が健康長寿のカギ

上述したように認知症の予防にも生活習慣が大きく影響し、次のような生活習慣が認知症予防に効果があるといわれています。

<適度な運動>

・散歩をするなど毎日歩く

・手足を動かす作業をする

・意識して運動する機会を増やす

<バランスのよい食事>

・1日3食規則正しく食べる

・緑黄色野菜を中心に、1日200グラム以上の野菜をとる

・たんぱく質は魚や大豆、大豆加工食品などを中心にとる

・牛乳、乳製品が効果的

<社会的な活動>

・退職後や引退後、家に引きこもらないようにする

・ボランティアなど、自分の役割や責任を持って活動する

・人と触れ合うことで脳を刺激する

適度な運動とバランスのよい食事は健康的なライフスタイルの基本です。また、運動の習慣や社会的な活動は生きがいにもつながります。ここにほどほどの飲酒や禁煙を加えると、そのまま生活習慣病の予防にもなります。いわば、生活習慣病の予防は認知症になりにくい生活習慣づくりでもあるのです。

長寿社会では、認知症を予防して健康的に長生きしたいもの。そのためには、健康的なライフスタイルと生きがいづくりを意識することが大切です。

▼スマホ認知症とは? デジタルデトックスのすすめ 高齢者の認知症の入口に?

▼簡易版認知症チェック!認知症の初期症状?それともただの物忘れ?

▼認知症の初期症状が出たら、要注意!

▼認知症予防に効果がある脳トレ!どんなものがある?

▼多剤服用が認知症につながる? サプリメントの取りすぎに注意?

▼高齢者と花粉症の季節 鼻炎をこじらせると認知症につながるかも?

▼嗅覚の衰えは認知症の初期症状

▼一人暮らしは寂しい? 生きがいと認知症予防

▼軽度認知障害(MCI)って、なに?

▼目や耳の病気があると認知症になりやすい?

▼ワーキングメモリーを鍛えて認知症を予防改善

▼アルツハイマー型認知症の初期症状を見逃さないために

▼認知症高齢者を行方不明者にさせないために

▼ユマニチュードってなに?

▼認知症予防のために低栄養に気をつける

▼2025年問題!認知症徘徊見守りがカギ

▼寝たきりや認知症を予防するには禁煙するべき

▼アルツハイマー型認知症の予防法

▼一人暮らし高齢者の認知症への不安を減らすには?

▼老眼は回復しない? 高齢者の目の病気

▼BPSDって、なに? 周辺症状とは

<適度な運動>

・散歩をするなど毎日歩く

・手足を動かす作業をする

・意識して運動する機会を増やす

<バランスのよい食事>

・1日3食規則正しく食べる

・緑黄色野菜を中心に、1日200グラム以上の野菜をとる

・たんぱく質は魚や大豆、大豆加工食品などを中心にとる

・牛乳、乳製品が効果的

<社会的な活動>

・退職後や引退後、家に引きこもらないようにする

・ボランティアなど、自分の役割や責任を持って活動する

・人と触れ合うことで脳を刺激する

適度な運動とバランスのよい食事は健康的なライフスタイルの基本です。また、運動の習慣や社会的な活動は生きがいにもつながります。ここにほどほどの飲酒や禁煙を加えると、そのまま生活習慣病の予防にもなります。いわば、生活習慣病の予防は認知症になりにくい生活習慣づくりでもあるのです。

長寿社会では、認知症を予防して健康的に長生きしたいもの。そのためには、健康的なライフスタイルと生きがいづくりを意識することが大切です。

▼スマホ認知症とは? デジタルデトックスのすすめ 高齢者の認知症の入口に?

▼簡易版認知症チェック!認知症の初期症状?それともただの物忘れ?

▼認知症の初期症状が出たら、要注意!

▼認知症予防に効果がある脳トレ!どんなものがある?

▼多剤服用が認知症につながる? サプリメントの取りすぎに注意?

▼高齢者と花粉症の季節 鼻炎をこじらせると認知症につながるかも?

▼嗅覚の衰えは認知症の初期症状

▼一人暮らしは寂しい? 生きがいと認知症予防

▼軽度認知障害(MCI)って、なに?

▼目や耳の病気があると認知症になりやすい?

▼ワーキングメモリーを鍛えて認知症を予防改善

▼アルツハイマー型認知症の初期症状を見逃さないために

▼認知症高齢者を行方不明者にさせないために

▼ユマニチュードってなに?

▼認知症予防のために低栄養に気をつける

▼2025年問題!認知症徘徊見守りがカギ

▼寝たきりや認知症を予防するには禁煙するべき

▼アルツハイマー型認知症の予防法

▼一人暮らし高齢者の認知症への不安を減らすには?

▼老眼は回復しない? 高齢者の目の病気

▼BPSDって、なに? 周辺症状とは

認知症見守りのおすすめ記事

-

高齢者の「安否確認」で大切なこととは? 健康・生活・孤立リスクを総合的に考える

-

ワーキングメモリとはなにか? 日常生活でワーキングメモリを鍛えることの大切さと認知症予防への期待

-

自律神経失調症と認知症の関係は? 高齢者は自律神経を整えることが大事!

-

地域包括ケアシステムとは? 終の棲家で高齢者が安心して暮らすための5つの構成要素

-

2025年問題とは? 超高齢社会で現実化する老老介護・認認介護への対策は?

-

スマートホームから見守りロボットまで 高齢者の味方になる最新テクノロジーとは

-

健康のために緑茶を飲む? 国立長寿医療研究センターがカテキンと脳の健康について報告

-

コロナが周知した嗅覚障害とは QOLへの影響や認知症との関係は

-

歯周病が認知症を悪化させる? 歯周病予防と治療のポイント

-

認知症になれば必ず見当識障害が起きる? せん妄との違いと対応の仕方